In Restauration: Sperrzeitbestandteile

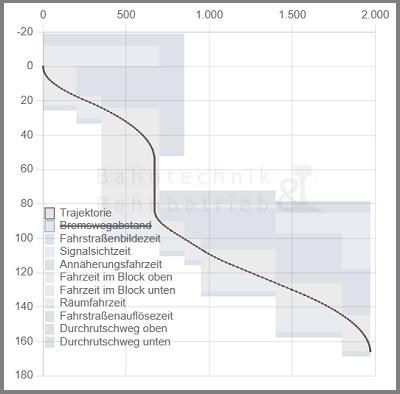

Heute veröffentlichen wir das Video Sperrzeitbestandteile aus unserer früheren Produktion, jedoch im neuen Stil restauriert. Hier erklären wir die Zusammensetzung der Sperrzeit bei einer Zugfahrt. Sie besteht aus mehreren Bestandteilen, die sich mehr oder weniger aus der Bahntechnik, der Fahrdynamik und der allgemeinen Physik des Verkehrs herleiten lassen. Da gibt es beispielsweise die Fahrstraßenbildezeit und die Fahrstraßenauflösezeit, die mit dem Stellwerk in Verbindung steht. Dann gibt es die Signalsichtzeit und Annäherungsfahrzeit, welche eine frühzeitige Reservierung im Sinne der Sicherheit und der Zuverlässigkeit stattfindet. Und zu guter Letzt gibt es die direkte Belegungszeit des Gleisabschnittes, die sich in die Fahrzeit im Abschnitt und die Räumfahrzeit weiter unterteilen lässt.

Alle technischen und physikalischen Hintergründe veranschaulichen wir mit hochauflösender Fahrerstandsperspektive, schematischen Gleisplänen, und einem aufschlussreichen Zeit Weg Diagramm. Die Sperrzeitbestandteile sind nämlich wichtig für das weitere Verständnis bahntechnischer Vorgänge sowie für Kapazitätsberechnungen.

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb