Webinar „Alles Wichtige zum Bahnbetrieb“

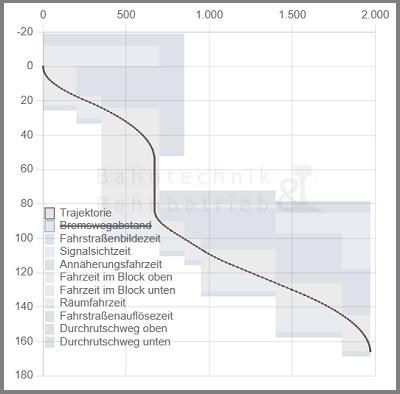

Das Webinar „Alles Wichtige zum Bahnbetrieb“ ist einzigartig. Wir behandeln Eisenbahnen, Stadtbahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen gleichermaßen. Das heißt, dass wir die Gemeinsamkeiten erarbeiten, aber auch die Unterschiede herausstellen. Die Stärke des Webinars ist die Visualisierung, die es so nirgendwo auf dem Bahnmarkt gibt. Mit der Visualisierung werden Details sichtbar, die in einem gewöhnlichen Webinar nicht verständlich erklärbar wären.

Mal wird ein Gleisabschnitt orange, mal biegt sich eine Trajektorie an bestimmter Stelle, mal blinkt ein Pfeil. Und mal bewegen sich Punkte oder Kästchen. Zu jeder noch so unbedeutenden Animationsschritt gibt es bahntechnische Gründe und Zusammenhänge, die mehr oder weniger in die Fachtiefe gehen können. Dadurch sind wir in der Lage, den Webinarvortrag so gestalten zu können, dass er für Laien als auch für Fortgeschrittene gleichermaßen spannend bleibt.

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb