Warum fahren Züge nach vordefinierten und abgesicherten Fahrwegen, den sogenannten Fahrstraßen? Welche Bedingungen müssen gelten, damit es zu einer Fahrstraßenbildung kommt? Welche Automatismen bestimmen das Alltagsablauf einer Zugfahrt? Wer oder was initiiert das Einstellen der Fahrstraße? Wie sind die Zusammenhänge zwischen den Stellwerksarten und den Fahrstraßen? Alle Antworten hierzu gibt es in unserer Rubrik Fahrstraßenlogik:

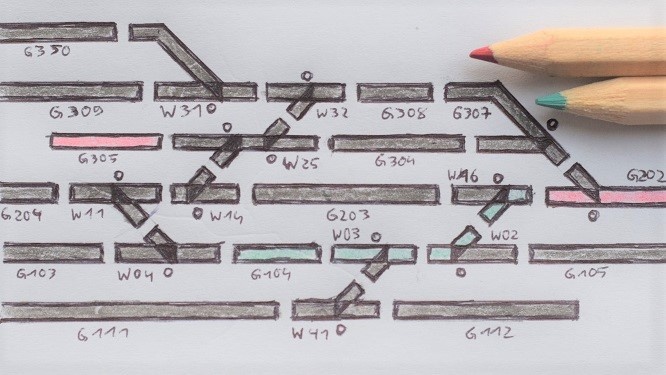

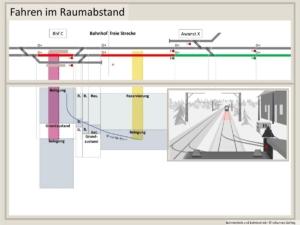

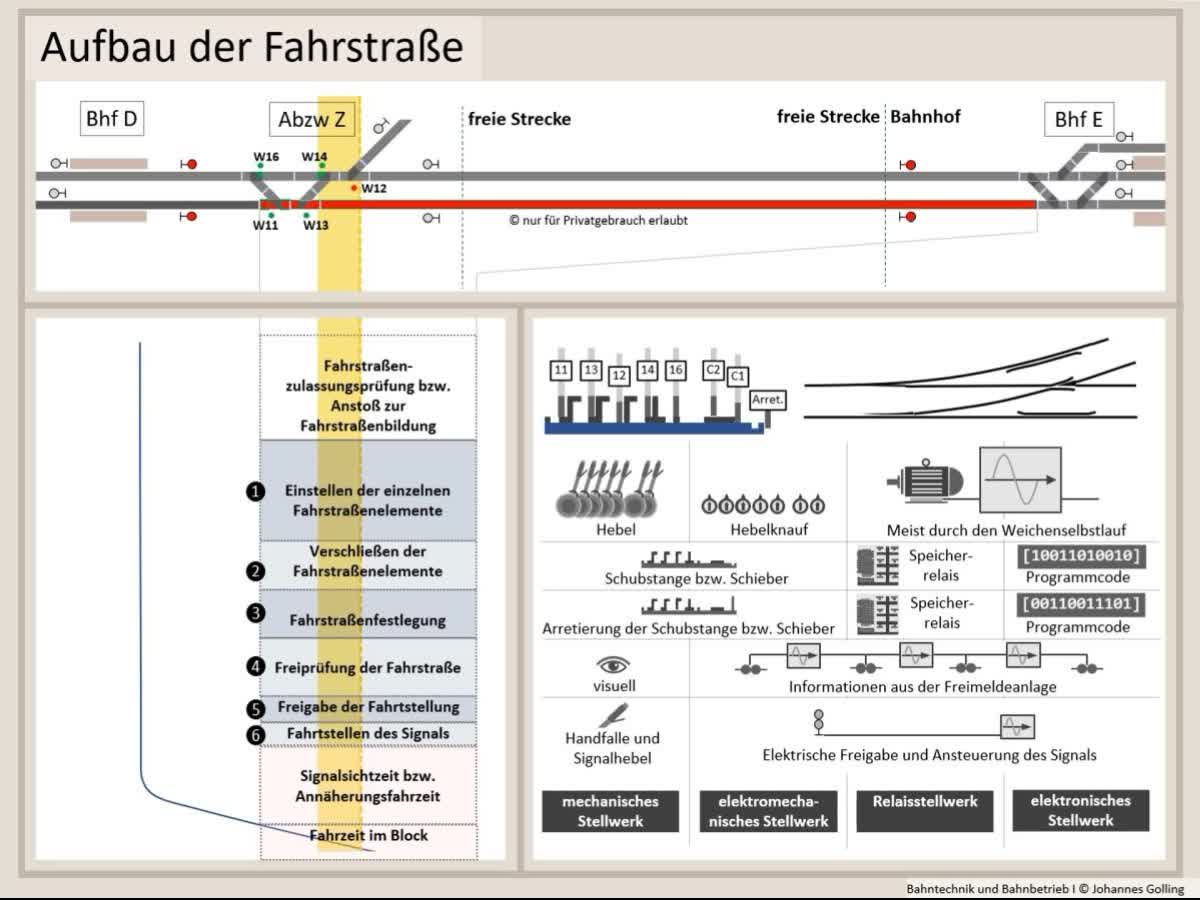

Eine Sicherungsanlage wie beispielsweise ein Stellwerk verwaltet die Zustandsinformationen von Gleisabschnitten und Blöcken. Mit diesen Zustandsinformationen kann ein Zug im sogenannten Raumabstand fahren. Vor einer solchen Fahrt müssen Gleisabschnitte blockweise zuerst reserviert sein. Dann meldet die Anlage die Abschnitte bei Befahrung als belegt und meldet sie anschließend wieder frei. Damit es zu einer Fahrstraßenbildung kommt, müssen viele verschiedene logische Abhängigkeitsbedingungen eingehalten werden. Diese Fahrstraßenlogik beschreibt also die grundsätzlichen bahntechnischen Vorgänge.

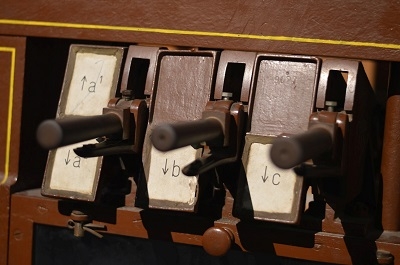

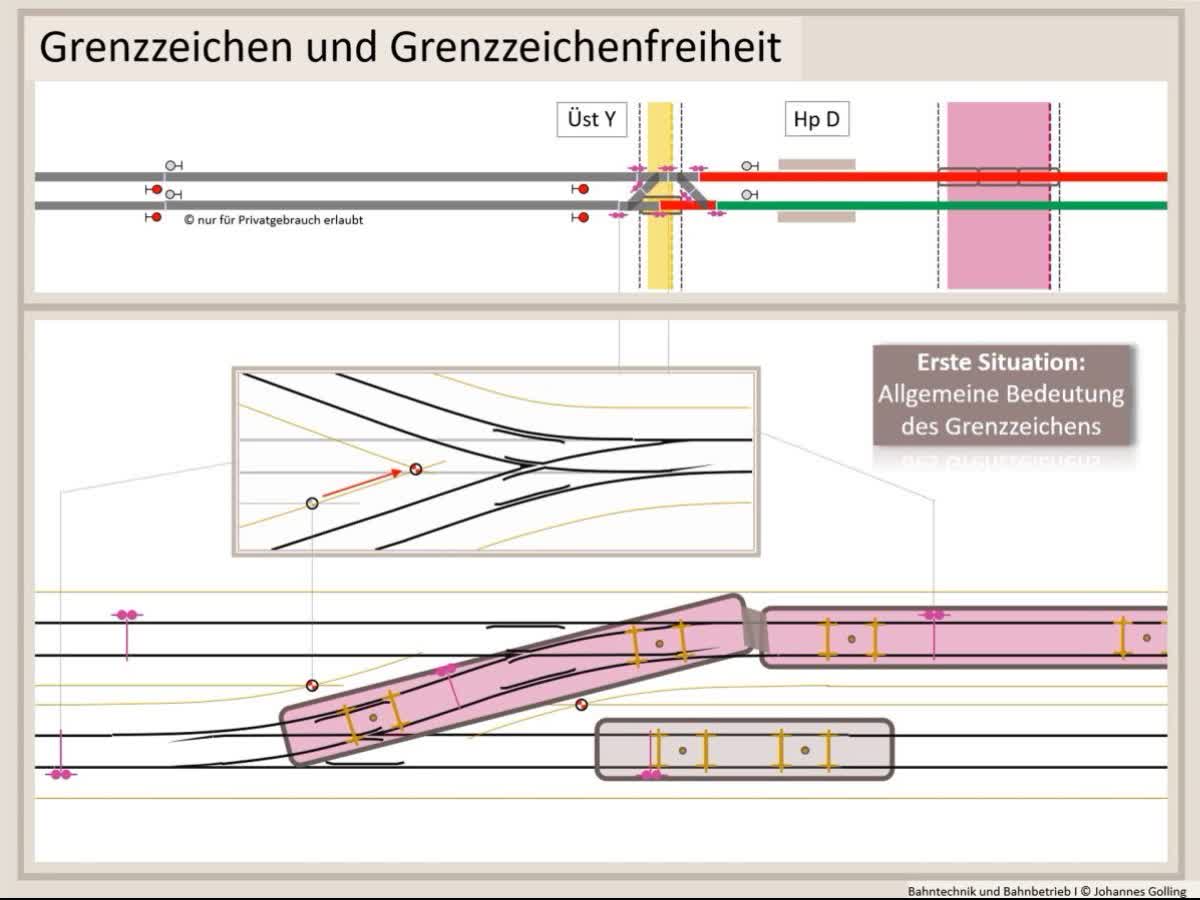

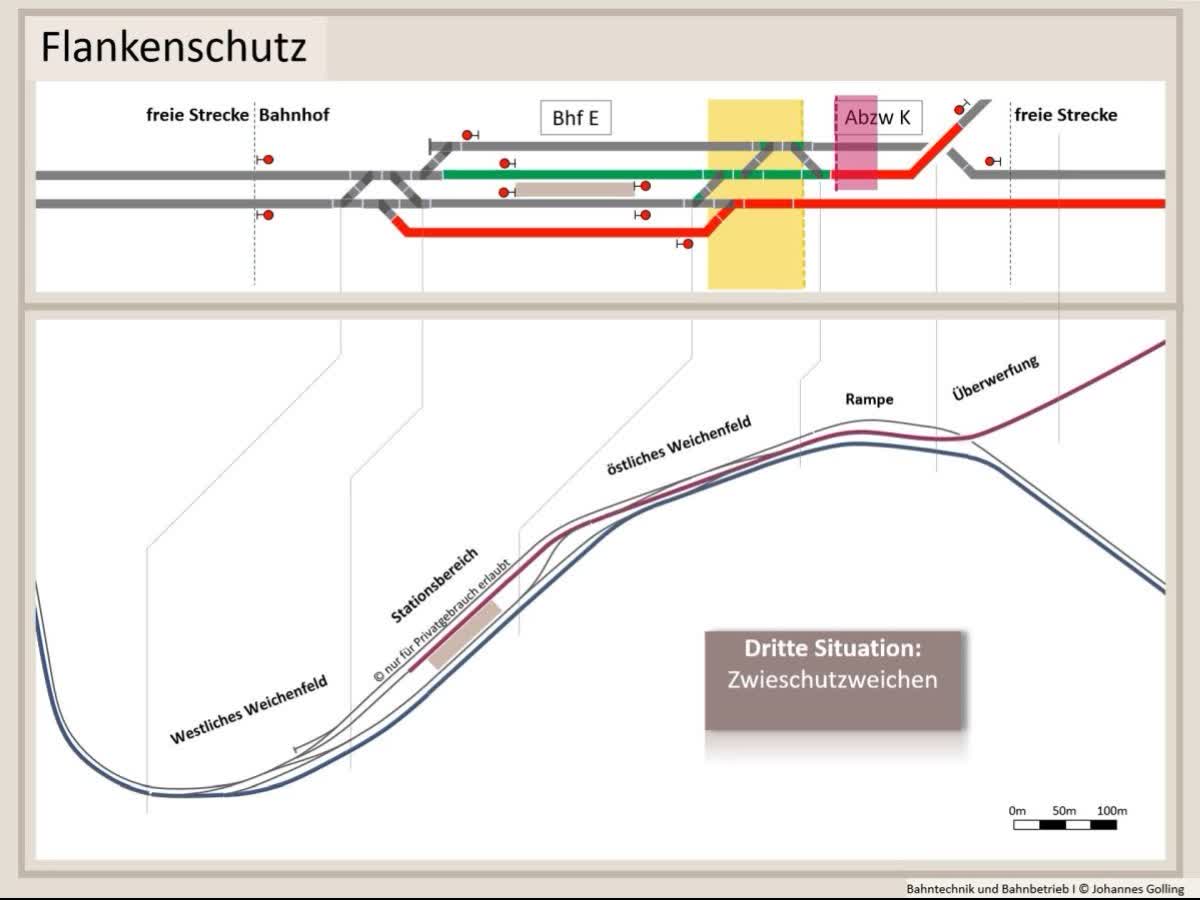

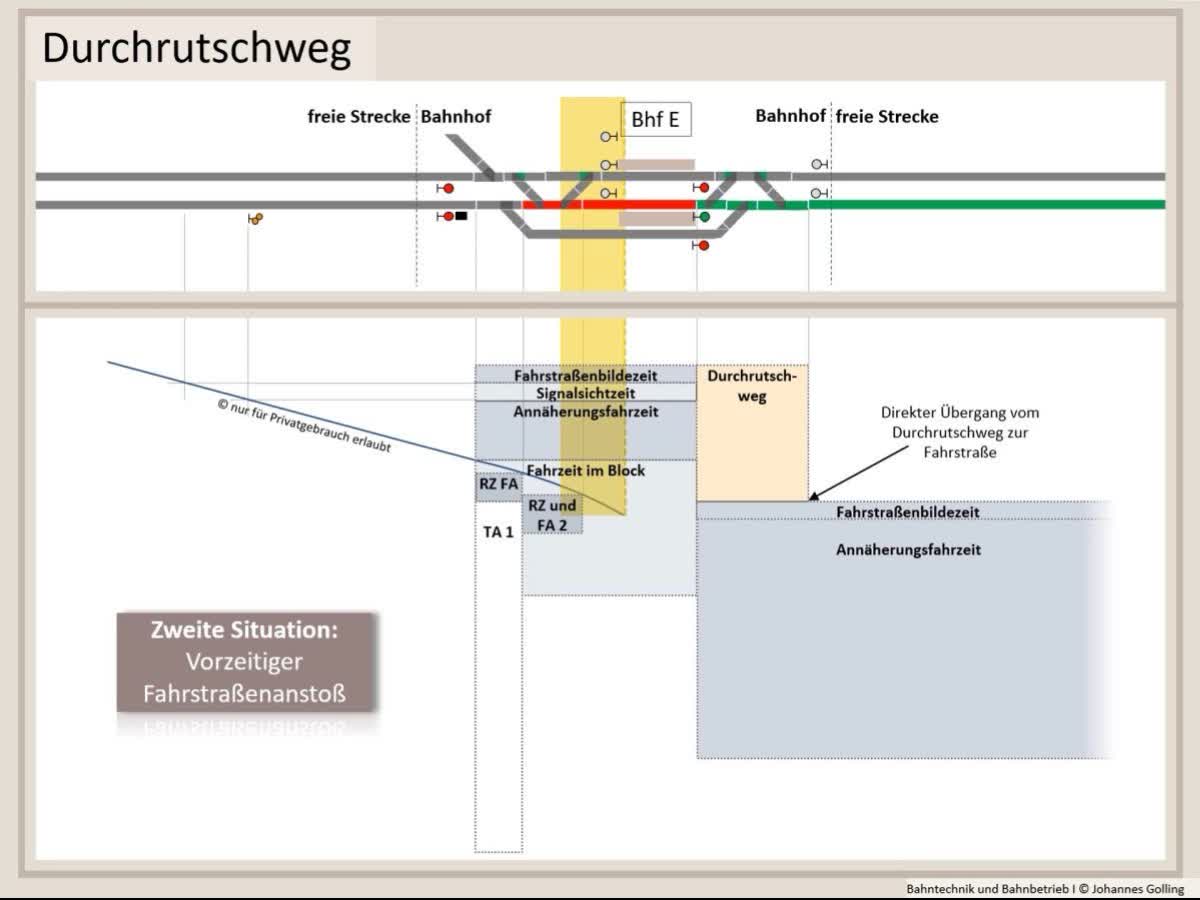

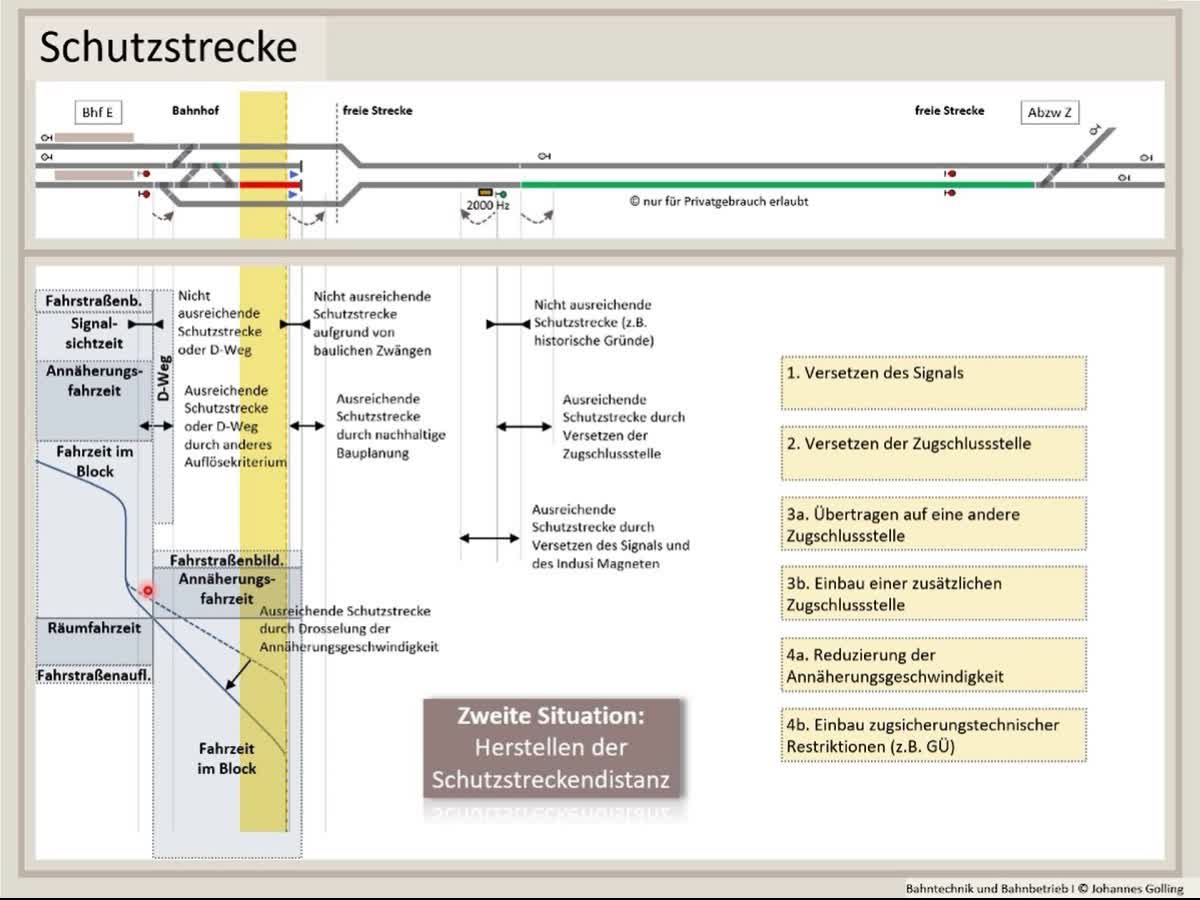

Wesentliche Abhängigkeiten bei der Projektierung sind der Flankenschutz, die Grenzzeichenfreiheit, die Schutzstrecke oder der Durchrutschweg. Außerdem greifen verschiedene Sicherheitsschleifen im Aufbau der Fahrstraße. Diese Sicherheitsschleifen sind systematisch auch in jeder Stellwerksbauform mit verwirklicht.

Eine solche Fahrstraße löst nämlich alle Anforderungen des Bahnbetriebes. Sie erfüllt beispielsweise das Eindeutigkeitsprinzip, das heißt, sie gilt immer nur für eine Zugfahrt, sodass dadurch Züge nicht kollidieren können. Sogar Straßenbahnen fahren im Weichenbereich auf fahrstraßenähnlichen Konstruktionen, so sehr ist sie im Bahnbetrieb verankert.

Zielfunktion in der Fahrstraßenlogik ist die Ausgabe eines Fahrkommandos. Bei der klassischen Bahntechnik erfolgt dies über ortsfeste Signale. Diese Fahrkommandos sind in Fahrtbegriffen verpackt, was der Kontext zur nächsten Rubrik ist.

Bahntechnik und Bahnbetrieb

Bahntechnik und Bahnbetrieb